ADMINISTRACION EN SALUD

ley 100 de 1993

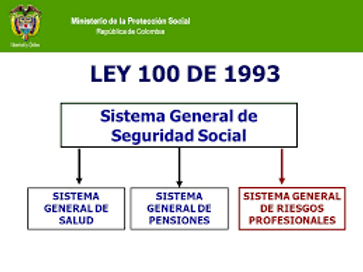

la Ley 100 de 1993 crea el "Sistema General de Seguridad Social en Salud" que cambia y reorganiza la prestación de los servicios de salud del país e integra la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios privados. Es un sistema universal de aseguramiento que se establece mediante la "competencia regulada," mecanismo que promueve la eficacia y la calidad, en la provisión de los servicios. La Ley 100 plantea los siguientes principios como sus fundamentos centrales: equidad, obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía de las instituciones, descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad.

El sistema de seguridad social integral es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, salud, Riesgos laborales y los servicios sociales complementarios que se definen en la presente ley. Art. 8. Ley 100 de 1993.

EXPOSICIÓN LEY 100

.

I

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES PAR LA GOBERNANZA.

INTRODUCCIÓN:

La implementación de la Ley 100 de 1993 que reemplazó el Sistema Nacional de Salud por el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia dio lugar a diversas transformaciones en la forma cómo los individuos se relacionan con las instituciones estatales para acceder al servicio de salud. La corriente neoliberal que estuvo presente a lo largo de las discusiones y tuvo su eco en el resultado final de la reforma, implicó que la prestación del servicio de salud se haya convertido en un proceso en el que siempre hay un intermediario aun cuando el Estado colombiano constitucionalmente asume la responsabilidad en la prestación del servicio. Es por esto que la prestación del servicio a la salud en Colombia permite vislumbrar dinámicas particulares de la relación del ciudadano con el Estado, y en esa medida, estudiar las formas de la gobernanza para esta problemática en particular.

Como primera medida, se hará un recuento del diagnóstico que llevó a los legisladores a proponer la reforma en el sistema de salud, las posturas presentes en el debate, y las que finalmente prevalecieron al momento de radicar la ley.

El resultado – la Ley 100 de 1993- es una mezcla de ambas corrientes. Por un lado, se procuró que el elemento de la solidaridad estuviera presente en todo el sistema, pero también se permitió que la lógica del mercado primara para que así hubiera un mejoramiento en la calidad y se despojara al Instituto de Seguros Sociales (anterior ICSS) de su carácter monopólico sobre la afiliación, cotización y prestación de servicios. De ahí que el actual sistema de salud en Colombia este atravesado por una tensión entre prestarse como un derecho o como un servicio, lo cual nos remonta a hablar de ciudadanos, o de usuarios. Todo esto implica que la relación entre gobernantes y gobernados se diluya entre la intermediación de las diversas entidades involucradas en el sistema, aun cuando haya un deber constitucional de garantizar que dichos intermediaros presten el servicio con calidad y eficiencia

En segunda instancia se explicará a grandes rasgos el andamiaje institucional que prevé la Ley 100 para el sistema de salud, los criterios que lo guían, y como todo ello transforma la relación entre el ciudadano y el Estado respecto del sistema anterior.

Anteriormente la salud en Colombia se basaba en la ley 10 de 1990 que esa conformada por el ICSS (instituto colombiano de seguridad social) y el PNS (plan nacional de salud), El servicio de salud en Colombia presenta unas tensiones particulares que son efecto del andamiaje institucional creado en 1993. Esto hace que la prestación del servicio esté atravesada, al mismo tiempo, por una lógica técnica, y una lógica política, puesto que tanto el estado como el mercado constituyen actores centrales en el funcionamiento del sistema.

Posteriormente se expondrán las fallas más relevantes del sistema, y el efecto de las mismas en la relación entre el ciudadano y el Estado.

El sistema se organizó de tal forma que la población afiliada al sistema a través de cotizaciones se agrupará en el régimen contributivo (RC), y la población afiliada gracias a los subsidios estatales se agrupara en el régimen subsidiado (RS).

Los trabajadores que se afilian al RC mediante las cotizaciones propias y las de sus empleadores, tramitan la prestación del servicio con las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Por su parte, el RS funciona a través de la financiación parafiscal, estatal, y de solidaridad del RC. Se creó el Sistema de Identificación de Beneficiarios (SISBEN), como mecanismo de selección de la población que requiere del subsidio estatal. Se diseñó para efectos de la identificación una encuesta que evalúa aspectos de la calidad de vida para determinar la necesidad del subsidio. Los usuarios del RS tramitan la prestación de servicios con las ARS, que inicialmente no estaban contempladas en la Ley, pero se crearon por decreto en 1995. Lo anterior convirtió a varias EPS en ARS (Jaramillo, 1997: 21).

Ambas instituciones ofrecen a sus usuarios un ‘paquete de servicios’ llamado el Plan Obligatorio de Salud (POS). El POS del RS contempla menos servicios que el del RC, lo cual de entrada plantea una desigualdad grave. La meta planteada en la Ley es que con el paso del tiempo el POS del RS alcance al del RC dependiendo de los recursos con los que cuente el primero.

Para la atención en salud, la reforma creó las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), que pueden ser de carácter publico, privado, o mixto. Se permite a las EPS tener sus propias IPS siempre y cuando sus afiliados puedan tener diferentes opciones para acceder al servicio. Todas las EPS y ARS contratan los servicios de tratamiento contemplados en el POS con las IPS.

La Ley 100 transformó a todos los hospitales públicos en Empresas Sociales del Estado (ESE), lo cual las ha obligado a impulsar su autogestión y que ellas logren ser autosostenibles financieramente mediante la venta de servicios a ARS y EPS en competencia con las IPS.

El SGSSS se organiza de la siguiente manera:

1. Régimen Contributivo:

Afilia a: Empleados cotizantes, e independientes cotizantes.

Entidad: EPS – Entidad Promotora de Salud (Privada, pública, o mixta)

Recursos: Cotización del empleador y del empelado.

Prestación de servicios: IPS – Institución Prestadora de Servicios, o ESE – Empresas Sociales del Estado.

Servicios Disponibles: POS – Plan Obligatorio de Salud.

2. Régimen Subsidiado:

Afilia a: Beneficiarios de Subsidios.

Entidad: ARS – Administradora del Régimen Subsidiado (Privada, pública o mixta)

Recursos: Subsidios estatales, contribución parafiscal y solidaridad del régimen contributivo.

Prestación de servicios: IPS – Institución Prestadora de Servicios, o ESE – Empresas Sociales del Estado.

Servicios Disponibles: POS-S – Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.

CONCLUSIÓN

Tras contextualizar la situación del derecho a la salud en Colombia después de la aplicación de la Ley 100 de 1993, podemos concluir que dicho proceso ha implicado retos para la gobernanza. Esto se debe a que la alta intermediación de la que es objeto la prestación del servicio hace que se presenten distorsiones en términos de la adjudicación de responsabilidades. El sistema de salud esta atravesado por tres tensiones fundamentales, todas relacionadas entre si, esto es, entre una lógica técnica y una lógica política, entre la responsabilidad del estado y la responsabilidad del mercado, y entre la experiencia de la persona como ciudadano, y la experiencia como usuario.

Norbert Lechner nos recuerda que la privatización de los servicios públicos como parte del proceso de modernización de los estados hace que la dimensión simbólica estatal quede perdida entre unos contratos comerciales. El autor reconoce que no es responsabilidad del mercado contenido a ese discurso simbólico, pero el estado, al ceder la prestación de servicios que garantiza como derechos, pierde la capacidad de ejercer dicho papel (Lechner, 2002: 51).

Si bien el autor no se refiere a la gobernanza de forma directa, sus planteamientos permiten relacionar dicho concepto con los retos que la libre elección en salud han implicado para la forma como el ciudadano se relaciona con el Estado.

Como se mencionó arriba, el ciudadano, al entrar a reclamar, o a tramitar su derecho a la salud, constitucionalmente consagrado, se convierte en usuario, en cliente.

Sería relevante cuestionarse sobre la deseabilidad de ciertos remedios puramente económicos en términos de política pública. Si la gobernanza alude a una relación entre los intereses de los gobernantes y los gobernados, habría que dar un papel central a los intereses de los segundos, especialmente en el caso de la salud, de tal manera que aún cuando sean pacientes, los individuos sigan siendo ciudadanos.

Web grafía: http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-276.html

I